外国人雇用・採用ノウハウ

技能実習から育成就労へ ― 何がどう変わる?―

2024年3月に、新たな外国人受入れ制度「育成就労制度」の基本方針を閣議決定しました。

従来の技能実習制度を段階的に廃止して、育成就労制度に移行することになりました。

今回は、育成就労制度導入の背景と、技能実習制度との主な違いについて、解説させていただきます。

「育成就労制度」導入の背景

技能実習制度の目的は、途上国等の外国人の方が、日本で実践的な技能・技術・知識を習得してもらう。その後は母国に帰り、身に付けた能力を活かし、母国発展に寄与することになります。しかし実態は、人手不足を補う手段として活用されるケースが多く、制度の本来の目的と実態との乖離が問題視されてきました。

こうした背景を踏まえ、実態に合わせて新たに作られたのが「育成就労制度」です。育成就労制度では、外国人が働きながら業務に必要なスキルや日本語を学び、将来的には特定技能1号への移行を前提とする仕組みになっています。技能実習制度と異なり、制度の目的が「労働力としての受入れ」を明確に認めている点が大きな特徴です。

技能実習と育成就労の主な違い

育成就労制度と技能実習制度の違いを、項目ごとに以下の表にまとめました。

| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |

|---|---|---|

| ①制度の目的 | 途上国の経済発展・技術の移転 | 人材確保と人材育成 |

| ②在留期間 | 3年から最長5年 | 3年 |

| ③職種 | 91職種168作業(令和7年3月7日時点) | 特定技能と同一分野 (建設・介護・製造・外食など) |

| ④受入時の条件 | ・入国後講習実施 ・前職要件あり ・日本語 JLPT N4取得(介護のみ) | ・日本語 JLPT N5取得(予定) |

| ⑤受入後の特定技能1号への移行条件 | ・同職種に限り、技能実習2号を良好に修了した場合は技能評価試験が免除。 ・特定技能にない職種の場合、技能実習3号への移行可能 | ・日本語能力 JLPT N4取得 ・技能検定3級等もしくは特定技能1号評価試験の合格 |

| ⑥転籍(受入企業の変更) | 原則不可 | 条件を満たした場合可能 |

| ⑦サポートする団体 | 監理団体 | 監理支援機関 |

ここからは項目ごとに説明いたします。

①制度の目的

・前述したように技能実習制度は、日本で技能を学び、母国で技能を活かし、母国発展に寄与することが制度の目的です。

・育成就労制度は、将来的に特定技能1号への移行を目指すための制度です。特定技能制度は日本の労働力不足を解消するために、外国人を労働力として受入れることを目的としており、育成就労制度も特定技能制度と同様になります。

②在留期間

・技能実習制度は、在留期間は原則3年間ですが、条件を満たした場合には最長で5年まで延ばすことができます。

・育成就労制度は、最大3年間となります。ただし、特定技能1号への移行に必要な技能試験または日本語能力試験に不合格となった場合、最長1年間の在留期間延長可能です。延長する場合は以下の条件を満たしていることが必須となります。

⑴同一の受入れ機関で就労を継続すること

⑵再受験の意思があること

③職種

・技能実習制度では、対象職種は91職種168作業に限定されていました。また、職種によっては特定技能1号への移行ができない場合があるため、特定技能1号への移行には注意が必要です。

対象職種の詳細はこちらをご確認ください👉技能実習制度 対象職種・作業一覧/厚生労働省

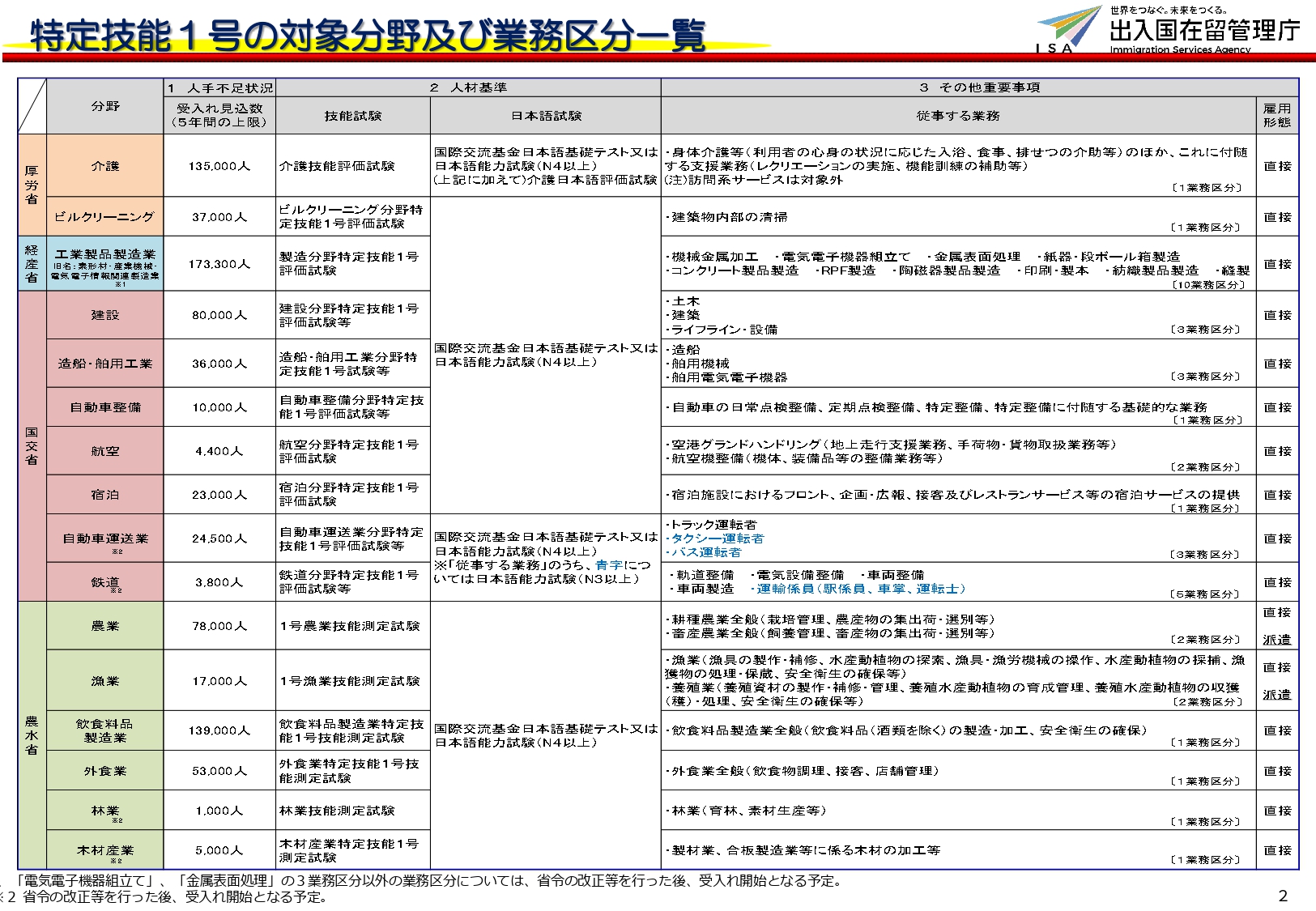

・育成就労制度では、特定技能1号の対象職種に準ずるものが対象となります(詳細は以下「特定産業分野および業務区分一覧」参照)。この制度は将来的に特定技能1号への移行を前提とした制度であるため、育成就労の職種と特定技能の職種が連動しているのが特徴です。

④受入時の条件

・技能実習制度の受入時には、日本で行う技能実習の職種に関して前職要件があります。(前職要件とは母国での職種の経験があるか。学校等で職種の勉強をしているか等)さらに、受入企業に入社されるまでに入国後講習の実施も必要です。

また日本語能力は介護以外の職種に対しる要件はなく、介護のみ日本語能力試験(JLPT) N4または同等以上日本語能力を有すると認められることが必要となります。

・育成就労制度は職種に関する前職要件はございません。日本語能力は受入れる段階でJLPT N5レベルを有していることが条件とされる予定です。

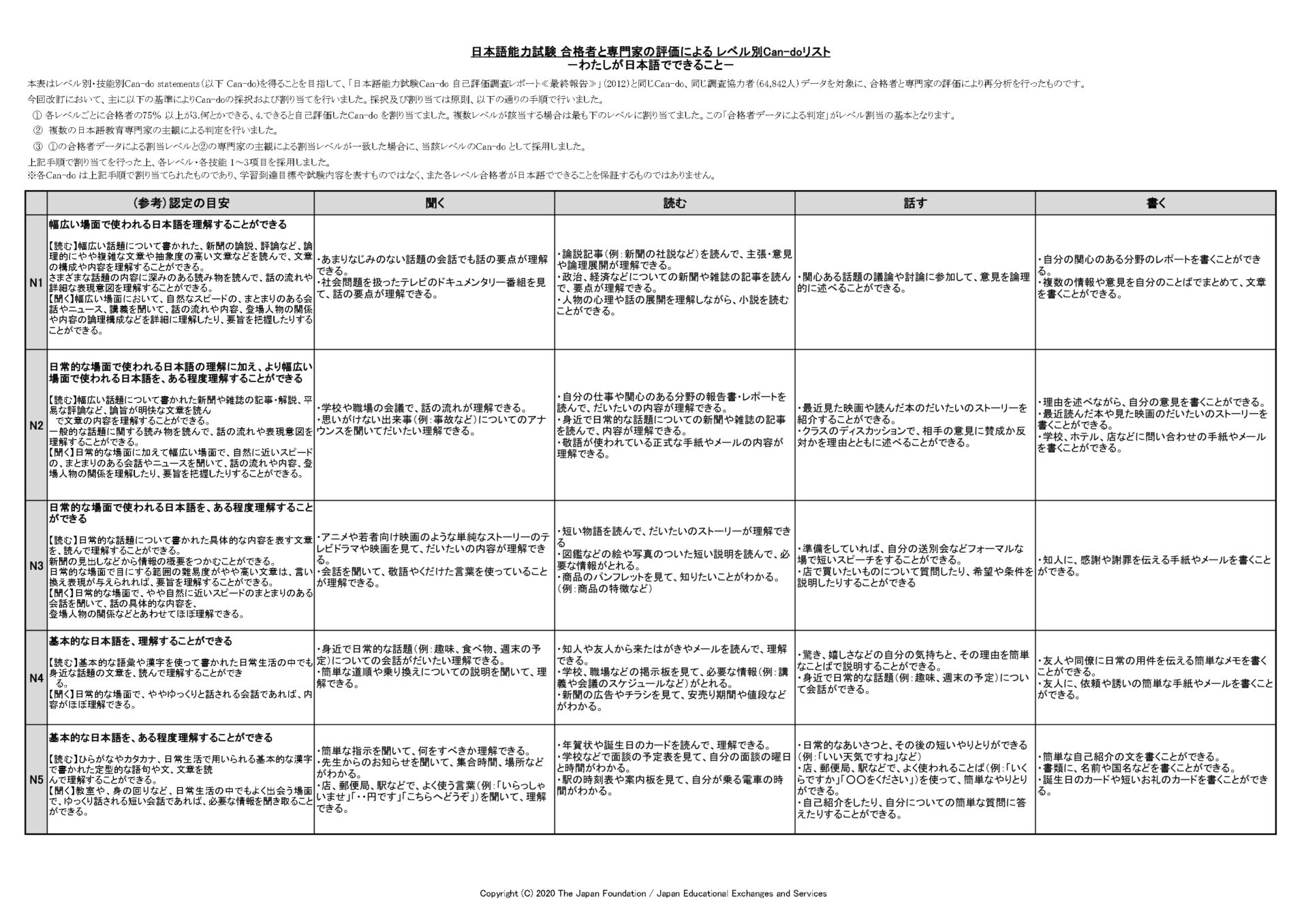

前述の日本語能力試験(JLPT)は、国際交流基金と日本国際教育支援協会が主催し、日本語を母国語としない外国人を対象にした日本語能力を測定・認定する試験のことです。

日本語能力試験には、N1、N2、N3、N4、N5の5つのレベルがあります。1番優しいレベルがN5、1番難しいレベルがN1です。

レベルごとの日本語能力の詳細は以下表をご確認ください。

引用:日本語能力試験 JLPT 合格者と専門家の評価による レベル別Can-doリスト-わたしが日本語でできること-

⑤受入後の特定技能1号への移行条件

・技能実習制度は技能実習2号修了者であれば、特定技能1号も同一の職種・分野の場合は試験免除での移行することが可能です(介護分野を除く)。

・育成就労制度の場合、技能に係る試験(技能検定試験3級等または特定技能1号評価試験)と日本語能力に係る試験(日本語能力試験N4等)の合格を特定技能1号への移行の要件とする予定です。

また特定技能1号への移行要件(技能や日本語能力に係る試験の合格)を満たすことに加え、育成就労の受入れ機関における就労期間が一定の期間を超えている場合に限り、育成就労期間中での特定技能1号への移行を認められる予定です。

⑥転籍(受入企業の変更)

・技能実習制度では転籍は原則できません。ただし、やむを得ない事情(倒産・パワハラ等)の場合に限り、例外的に認めらます。

・育成就労制度では、転籍要件を満たした場合、原則2回まで転籍が可能となります。転籍要件は以下の通りです。

(1)転籍前の企業での就労期間が1年以上であること

(2)日本語能力試験N5以上と技能検定基礎級の合格者であること

(3)転籍先の企業が適切であると認められること(育成体制・労働環境・支援体制などが整っている)

⑦サポートする団体

・技能実習制度は、監理団体が中心となり、実習生の生活支援・定期訪問・指導等を実施しています。

・育成就労制度の場合、監理団体に代わって「監理支援機関(予定)」が設けられ、監理団体から監理支援機関へ役割が移行する内容となります。育成計画の管理や生活支援、日本語教育支援等を監理支援機関が担当する予定とされています。

終わりに

育成就労制度への移行により、外国人労働者にとっては、育成就労から特定技能へのキャリアパスがより明確に描けるようになったと感じます。

一方で、特定技能1号への移行には、日本語能力や技能試験といった新たなハードルも加わります。外国人本人に一定の努力が求められると同時に、受入企業や支援する団体も人材育成の観点を持ち、外国人が将来に向かって着実にステップアップできる環境づくりが求められると実感しています。 私たち支援団体も、引き続き制度の理解を深めるとともに、受入企業の皆様としっかりと連携を取りながら、育成就労制度への円滑な移行に向けて、丁寧に準備を進めてまいります。

大道桂三

【関連リンク】